新型コロナに脅かされる日常を手探りで進んで行かざるを得なくなった2020年からの世界。

いわゆる三密が避けられるキャンプなどのアウトドア系趣味が人気となり、釣りを始める人も増えたらしい。釣り場の混雑具合からそれを感じている人も多いはず。

それに対し、釣り人の中には「釣り人口が増えたら釣り場が混雑して困る」「マナーが悪くなって釣り禁止場所が増える」と言う人もいます。つまり「釣りを始める人が増えるのは迷惑だ」だと。

分かる。言いたいことは分かる。でも新規に始める人がいないとその文化は先細ってしまいます。まずは歓迎を。でも新しく始める人が増えることでマナーが悪化するという懸念は確かにあります。

そこで釣りを始める前に知っておいてほしいことをまとめます。数ある釣りの中でも不特定多数の人が出入りする比率が高い堤防釣りにおけるマナーを中心に、そして誰も教えてくれない暗黙のルールも交えて解説します。

曖昧なルールやマナーを人に押し付けない

公式ルールは存在しないに等しい

最初にお断りしておきますが、ここに書くことは釣り人の間で”なんとなく共通認識されている”ことばかりであり、確固たる釣り関連組織が決めたルールではありません。

例えば釣りの公的な組織だと日本釣振興会ウェブサイトのルール・マナーに関するコンテンツがあります。

あくまで常識的、基本的な事項であり、現場に即した泥くさいマナーやル―ルは書いてありません。有料釣り場以外では、そもそもルールなんてものが存在しないのが実際のところ。そこにあるのは暗黙の了解が前提のぼんやりしたルールです。そもそもルールと呼ぶのも危ういぐらいの。

気持ちよく過ごすための気遣い

今読んでもらっているこの記事で書くことは、あくまで釣り場において円滑に釣りをするために心がけておきたいことの羅列に過ぎません。例えば魚のリリースについては数もサイズも曖昧な表現をしています。ここに書いていることを押し付けて人を糾弾するなんてことはやめましょう。

マナーというのは揚げ足を取ったり杓子定規に押し付けるものではなく、そこにいるあなたと誰かが気持ちよく過ごせるためにあるものだと思います。気遣いのひとつ。リアルな釣り場だったりネット上のSNSだったり、マナーは時と場所によって変化するもの。

釣り界隈のSNSは、わずかな写真と文字から自分の主張に都合のいい想像、いや妄想をはたらかせてルール・マナー違反と決めつけ、特定の個人あるいは団体を叩く流れがたびたび見られます。発信者になんらかのきっかけや落ち度があるにせよ、強い言葉で個人を追い詰めるのは外から見ると非常に醜いものです。正義のつもりでもいじめと変わりありません。

また、そもそも法律や条例で禁止されている行為、釣り禁止場所での釣りや立入禁止場所への進入、有料釣り場で決められているようなルール。そういった「当たり前」のルールはあえてここで取り上げません。もちろんそれらは守るという前提で。

自分のゴミは自分で持ち帰ろう

釣りをするといろんなゴミがでます。

糸の切れ端、仕掛けの袋や台紙、エサが入っていた容器、ルアーのパッケージ、飲み物食べ物の残骸。ゴミが出ること自体は仕方ありません。

しかしそれら自分で出してしまったゴミは、原則として自分自身の手で持ち帰りましょう。

釣り場で出たゴミは原則持ち帰る

ここ数年の間で釣りが禁止になった釣り場が全国にたくさんあります。

禁止になった理由が明言されることはほとんどないため真相は分からないのですが、ゴミの放置が原因だと釣り人の間で推測されているケースが多い。その釣り場に通っていた人は、それだけゴミの放置が気になっていたからでしょう。

上の写真は関西にある有名釣り場の駐車場。テレビでも頻繁に紹介されている場所です。

山のようにゴミが積まれていますが、ここはゴミ捨て場として提供されているスペースではありません。しいていうなら人が通行するためのスペース。

ゴミが集めて置いてあるから「ここはゴミ捨て場でいいのかな?」との思い込みからか、あるいは本当のことは分かっていながらそうするのか、どこの釣り場でもゴミの山ができていることがあります。残念ながら。

何故か「ゴミ放置禁止」などと書かれている注意看板の真下にゴミが積まれやすいという、理解不能な法則もあります。

釣り場を守るためにも絶対にこんなことをしてはいけません。

釣り関係のゴミを捨てるのは有料の釣り場だけにしたい

釣り公園など有料の釣り場でゴミ捨て場があるのなら堂々とそこを使えばいいです。処理費用は何らかの形で料金に含まれているし、そこに雇用が存在しているはずだから。

しかし釣り人以外も使う公園では「釣りをさせてもらっている」という謙虚な意識を持つべき。例えそこにゴミ箱があったとしてもそれは釣り用のゴミ箱ではないはずです。釣り関連のゴミ、特にエサ釣りのゴミはかさばります。そして臭いがきつい。暑い時期にエサ釣りのゴミを放っておくと、あっという間に悪臭が漂うようになります。

車で来てるなら袋にまとめてポンと積んでおくだけ。臭いものを車に持ち込むのに抵抗を感じるのは分かります。置いていきたい気持ちも分かる。でもそういう趣味を選んでしまったんだ、仕方ないと受け入れましょう。

有料釣り場以外で出たゴミは原則持ち帰りを。

釣り人なら持っておきたい 切れ端×糸クズワインダー

釣りをして出るゴミの中で意外と処理しにくいのが釣り糸、ラインです。

体積は小さいくせにまとめにくくて、ゴミ袋に入れるのもちょっとめんどくさい。とはいえ仕掛けを結んだり切れたりするとどうしても出てしまうゴミです。

そこでぜひ釣り場への携行をおすすめしたいグッズがこれ。

「無くても釣りはできるけどあったら釣りが快適になる」。そんな痒い所に手が届く釣りグッズの数々で名をはせる第一精工。その中でも釣り糸の処理に特化したアイテムがこの切れ端×糸クズワインダー。

第一精工からは何種類かゴミ処理系アイテムが発売されていますが、これが一番汎用性が高いアイテムだと思います。釣り糸用ではありますが、釣り針やスナップなどの小さな金具、ガン玉などもしっかり収納でき、シャッター付きなのでこぼれ出てきません。

構造はシンプル。ケースの中にツメが付いた円盤が入っており、そこに折り曲げた釣り糸を引っ掛けて巻き取る仕組みです。

そしてこの巻き取り作業を実際やってみたら分かると思いますが…なんか気持ちいいんです。カリカリとクリック音を出しながら釣り糸を巻き取るこの作業、ケースに釣り糸を食わせているというか、小動物にエサをあげているかのような。

ああ、もっと与えたい、腹いっぱいにさせてやりたい、落ちている釣り糸はないか?まあ私だけの特殊性癖もしれませんが、ぜひ買って試してみて欲しい。子どもなら喜んでやると思う。

釣具屋でも400円前後で買えるので安いもんです。

これに限らずゴミを収納できる何か、例えばビニール袋一枚でもいいので必ず釣り場に持っていくようにしましょう。

釣り場に存在する暗黙のルールとマナーを知ろう

管理者によってその釣り場ごとに決められた明確なルールは、釣り場の立て看板などに明示されています。使う仕掛けを制限されていたり、集魚剤が入った撒き餌が禁止されていたり。有料無料を問わず管理された釣り場なら必ず目を通して守りましょう。

一方でどこにも書いてないけど暗黙の了解で守ったほうがいいルールも存在します。有料釣り場、無料釣り場問わず。これは初心者にとって厄介な要素です。だって知らないものは知らないんだし、そもそもそれがルールと呼べるのかもあやしい。

そんな暗黙のルールの中で、特に他者とのコミュニケーションやトラブル防止に関わるルールを紹介します。せっかく楽しみに来たのに気分が悪くなるのは避けたいですから。

先行者優先の原則を守る

よっぽどマイナーな釣り場でない限り、先に来て釣りをしている人がいるでしょう。

そして釣り場では先行者優先という暗黙のルールがあります。要するに早い者勝ちということ。だから先行者の邪魔になるような釣り方をするのはご法度。先に入っていた人に仕掛けにかぶせたりなんてもってのほか。

逆の立場で考えてみてください。

頑張って早く来て釣り場を確保したのに、あとから来た知らないヤツに邪魔をされて自分の釣りができなくなったら。そりゃ腹も立ちますよね。

とはいえ荷物を置いただけの場所取りはトラブルに発展しかねないのでやめるべき。トイレや買い物で一時的にその場を離れる程度は仕方ないにしても、バケツやボロボロの釣り具を置いただけで場所を取っているという主張をし、時合いまで車で待機なんてのは感心しません。盗まれても捨てられても知らないよ?

あいさつでコミュニケーションを取る

ちょっと狭いなという場所しか空いていなければ「横で釣っていいですか?」など、釣りを始める前にあいさつをこころがけたいものです。これは大事なマナーのひとつ。

そこで打ち解ければ多少迷惑がかかってもお互い様って雰囲気になりますし、貴重な情報を提供してくれるかもしれません。エサや釣果のシェアなんかも。

逆の立場で考えても、ちゃんとあいさつしてくれる人なら安心できるはず。同じ魚を狙うなら、目標を同じとする同志とさえ思えてきます。

ただ、もうスペースに限界があって横に入られると自分の釣りが成り立たなくなるなんてこともあります。譲り合いにも限界がある。そんな場合はたとえ挨拶があっても断っていいし、断られた側も仕方ないと諦める必要がある。私はそう思います。

理不尽なローカルルールもあると知っておく

これは褒められたもんじゃないですが、地元の釣り人が半ばその釣り場を支配して独自のルールを強いているようなこともあります。

極端な話、釣りをしてたら「そこは自分の場所だからどけ」と言われたり、無言で場所を詰められてプレッシャーをかけられたり。ルアーは禁止とされていたり。残念ながらそんな理不尽で受け入れがたいローカルルールがはびこっていることがあります。

かと言ってローカルでグレーゾーンな釣り場は独自ルールがあるから釣り場として存続できている側面があるかもしれないので、受け入れられないからといって無理やり正論で押し切るのもおすすめできないです。常識や正しさが必ずしも良い結果を生むとは限りません。

そんなところにはそもそも近づかないという選択もあるでしょう。対おっさん対応に長けた人ならうまいことコミュニケーションをとって取り入られたり取り込んでしまったりするのもありですが、私は事前に察知して避けます。めんどくさいもの。

もちろん同じ釣り人。優しく受け入れてくれる地元の方もいます。

しかし、中には会話の成り立たない宇宙人も紛れ込んでいます。文化の違う宇宙人と仲良くするのは無理なので諦めるのが賢明です。異世界から無理やり転生させられてコミュニケーションが取れないんだな、可哀そうだなと思って諦めよう!

できるだけ周りの釣りに合わせる

例えばタチウオ釣りが盛んな釣り場。

タチウオはいろいろな釣り方があり、それこそが魅力のひとつ。代表的なものにエサ釣りとしてのウキ釣り、そしてメタルジグやワームなどを投げるルアー釣りがあります。

ルアー釣りは正面に投げてリールを巻きながら仕掛けを手前に縦移動させる釣り。ウキ釣りは潮の流れにのせて仕掛けを横移動させる釣り。交錯する縦と横。交わる釣り糸。必然的に仕掛けが絡みます。このように、同じ魚を狙っているにも関わらず絶望的に相性が悪い釣りもあります。これが元でトラブルに発展することも。

これも先行者優先の原則を守りつつ、周囲に合わせる必要があります。しっかり釣り場を観察して、自分の釣り方にふさわしい場所を見極めましょう。

仕掛けがおまつりしたらお互い謝ろう

混雑した釣り場でどうしても起こってしまうのがおまつり。自分の仕掛けと他人の仕掛けが絡んでしまうことです。

仕掛けのキャストミスだったり、潮に流された仕掛けがからんでしまったり原因はさまざま。原因が明らかでないことも多々あります。リールを巻いたら自分と他人の仕掛けが絡んだものが上がってきたり、あるいは隣の人に自分の仕掛けが回収されてしまったりということは日常茶飯事。自分に落ち度が無いと思う場合もあるでしょう。

そんなときどうする?

これはもう、お互いが「すいません」とひとこと言ってまずは謝りましょう。原因をあれこれ探してどちらが悪いと決めるのは野暮です。時間の無駄です。

腹に抱えるものがあるかもしれませんが、表向きは「すいません」と。例えすいませんの気持ちがゼロでも口では「すいません」と。どのような立場にしろ無言はダメ。

そして基本は回収してしまった側がほどく。一方はできる範囲で手伝う。あなたが初心者で相手が釣りのベテランっぽい人だったら任せてもいいでしょう。

これがきっかけで隣の釣り人と打ち解けて情報交換に至ることは良くあります。隣で気難しい顔をしながら釣りをしてたけど、話してみれば案外気さくな人だったなんてことも。おまつりも悪いことばかりではありません。

しかしこれが許されるのもせいぜい2~3回まで。繰り返し同じことが起こるなら、明らかな原因があるはずです。

自分のせいだと気づいたら、釣り方を変えるなど再発させないための努力をしましょう。場合によってはその場を去る決断をしなければいけないかもしれません。

明らかに相手のせいなら、ひとこと言ってやってもいいと思います。こちら目線じゃないと気づいていないことがあるかもしれません。

言っても通じない、改善しないということになれば…やはりその場を立ち去る苦渋の決断をしなければいけないかもしれません。自分は悪くないのに理不尽と思うかもしれないですが、ストレスを貯めるぐらいならやめたほうがいいです。たかが趣味なんだから。

さっさと移動しましょう。

仕掛けを流しっぱなしにしない

私が普段釣りをする大阪湾は、場所や時間帯によって非常に潮の流れが速くなります。特に海域が狭まった明石海峡付近などは、時として川のような激流になることも。

ウキがついた仕掛けなどはあっという間に流され、うっかり隣の釣り人のテリトリーに入ってしまったり。そうなったら一旦仕掛けをあげて潮の上流へ投入し直さないといけません。面倒ですが混みあった釣り場なら仕方ないです。

また、休憩などで一旦その場を離れるときは、必ず仕掛けを回収してからにしましょう。意図しなくても潮でどんどん流されることがありますし、不意に大きな魚が掛かったら右へ左へ走って仕掛けを絡ませたりします。

その間、周囲の釣り人は仕掛けをあげて釣りを中断せざるを得ません。

ライトで水面を照らさない

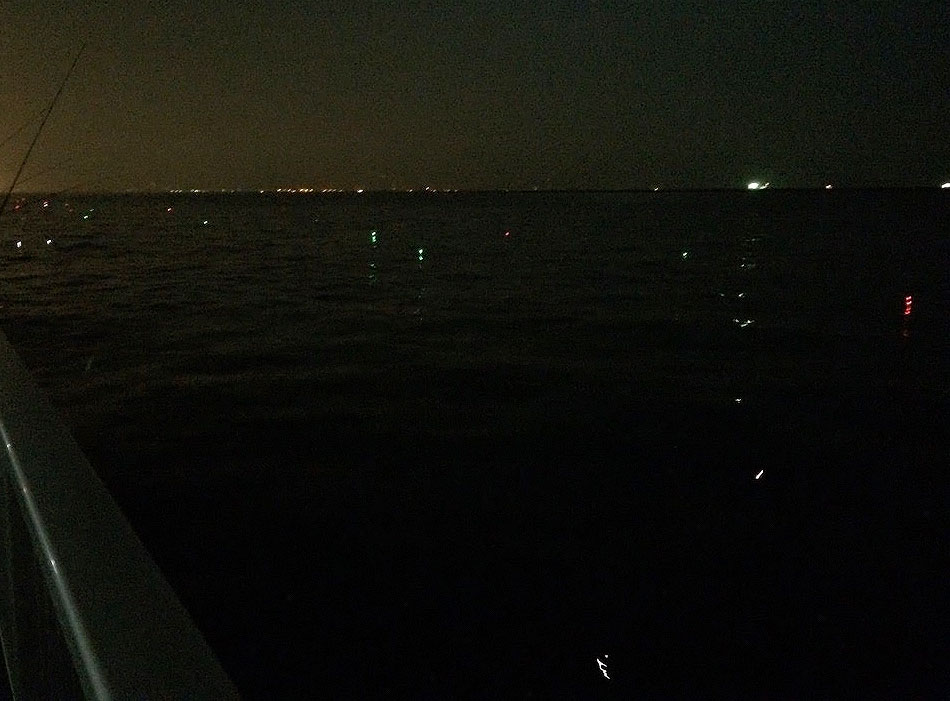

夜釣りは非日常が味わえる釣り。

その夜釣りで快適かつ安全のために必須となるのがライト。中でも両手がフリーになるヘッドライトが便利です。

そしてヘッドライトをつけていててついついやってしまうのが、海面を照らしてしまうこと。暗い海の様子は気になるので照らして覗きたくなるでしょう。分かります。わたしもやります。でもこれは近くに人が居る場合はNG行為。

強い光に照らされた魚が警戒心を持ってしまうというのがその理由です。

例えば暗い時間は堤防の際にイワシなどの小魚が群れることがあります。これをライトで照らすとさっと群れが散ったり底に沈んだりしてしまう。光が届く範囲には明らかに影響があります。魚を飼っていると分かりますが、光と影は魚にとって危険を知らせるアラート。

海面はまだしも、深い水深にいる魚に対してどれほど影響があるのかは分かりません。しかしエサ釣りをしている人は特にこの状況を嫌いますし、それ自体間違ってると言える根拠はないでしょう。

集魚灯とか光で魚を集められるからライトで照らすのも効果的では?と思うかもしれませんが、光で魚を集めるのは相当な時間がかかります。まず光にプランクトンが集まりそれを捕食するゴカイやエビなどの小型生物が増え、それを小魚が食べに集まり、その小魚を食べるために大型魚が集まる…という食物連鎖を利用するからです。この効果を発揮するまでに1時間程度はかかります。その間微動だにせず強力なヘッドライトで海面を照らし続ければ効果があるかもしれませんが…

ということで周囲に他の釣り人が居る場合、ライトで照らすのは手元や足元だけに。

また、海面を照らさずとも人の顔に向けて照らすのも避けたいところ。暗い堤防においてヘッドライトの光はかなり眩しく感じ、軽い目つぶし攻撃となります。照らす必要がないときは積極的にライトOFFにするか、人を照らさない真下に向けることを心がけましょう。

胸の位置で固定されるチェストライトは、これらの懸念を避けられる良いアイテムです。

ちょっと高いけど。

ポイントは自分の力で探そう

ポイントは釣り人の財産

これだけSNSが普及した時代ですから、ネット上で自分の釣果を発信することは当たり前になっています。羨ましくなるほどのいい釣果を見れば「どこのポイントで釣ったんだろう?」と気になるのは仕方がない。

有名な釣り場や釣り公園などは画像の背景を見ただけで分かる場合もありますし、発信者自らがどこで釣ったか明言していることも多いでしょう。しかしあえてポイントを明言せずに釣果情報を発信している場合はそれなりの理由があるはずです。

人知れずよく釣れるポイントや人が少なく快適に釣りができるポイント。情報で溢れかえった今、それは非常に少なく貴重なものです。

そこにたどり着いて釣果がともなうまで、いろいろな苦労や試行錯誤を重ねたはず。そんな場所をたやすく他人に教えるかというと、やはり隠したくなるというのが人間です。それは何も間違っていないと思います。

安易にポイントを聞かない教えない

だから安易にポイントを聞き出そうとするのはNG行為といえます。聞かれたほうも返答に困るはずです。

それでも聞きたいなら、コミュニケーションを重ねて信頼関係が構築できてからがようやくスタートライン。道ですれ違っただけの人に「その服いいね!どこで買ったの?」って聞かれたら怖いでしょ?

また、安易に教えてしまう、広めてしまうことも問題に発展する可能性があります。

例えばずっと地元の釣り人で守ってきた知る人ぞ知るキャパの小さな釣り場。SNSの普及でこういった釣り場も簡単に晒してしまえるようになりました。

どこそこで青物が釣れたという情報がひとたび出回れば、一気に人が殺到するような事態になることもあります。もともとそこで細々と釣りを楽しんできた人にとっては狭苦しい思いをさせることになりますし、釣りに関係ない周辺地域の住民にすら迷惑をかけてしまう可能性があります。グレーゾーンだった釣り場を真っ黒に塗り替えてしまうきっかけになることもあります。

魚が釣れたらSNSで自慢したい気持ちはよく分かります。でもその前に少し冷静になって、どこまで情報を開示すべきか考えてみてください。

私自身、発信者のはしくれとして、テレビの釣り番組で紹介されているメジャーな釣り場や有料の釣り場ならネットで公開して問題ないという自分なりの基準を作っています。雑誌や新聞レベルだとNG。

例えその基準を満たしていてもキャパの小さな釣り場だと判断すれば名前を伏せるか、分かる人にだけわかるような表現をしたりすることで配慮してるつもりです。

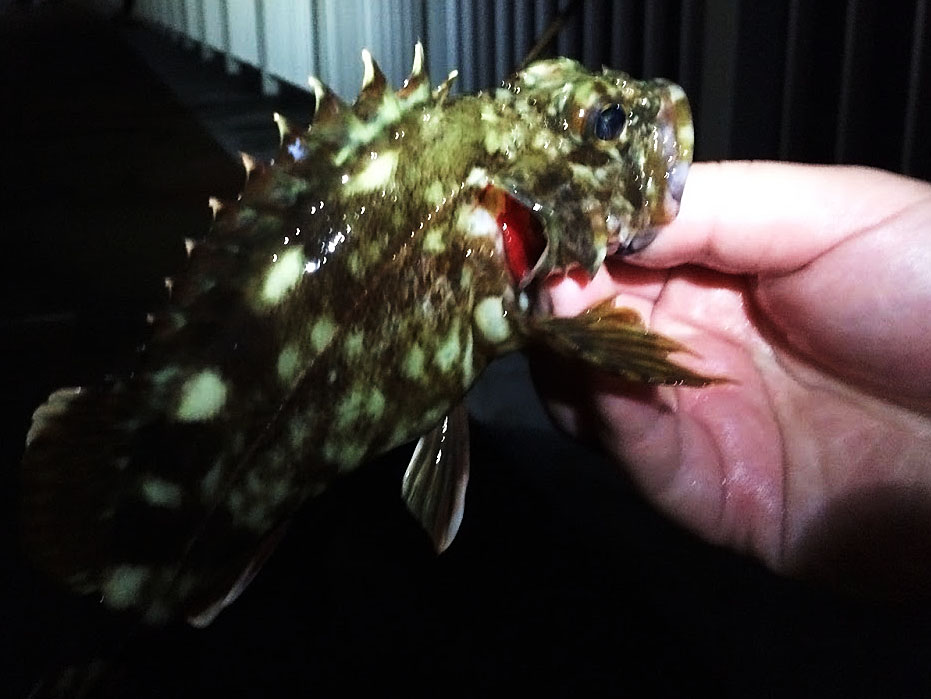

魚のリリースについて考えよう

魚は限りある資源。際限なく釣り続けたら資源が枯渇してしまうかもしれません。釣った魚をリリースすべきか食べるためにキープすべきか。その判断の助けになるかもしれない内容を詳しくまとめています。

初心者は温かい目で見守ろう

最初はルールを知らないし周りを見る余裕もない

釣りに慣れてくると、だんだん余裕が出てきて周りの様子が冷静に見られるようになってきます。

すると、空気が読めない自分勝手な釣りをしていたり、投げ方が下手で周囲と絡ませたり、雑魚としか思えない魚が釣れただけで騒いだり。そんな人が目についてイライラするようなこともあるでしょう。

でもちょっと待ってください。それは釣りを始めたばかりの初心者ではないですか?そしてかつてのあなたも彼ら彼女らと同じだったはずです。ルールやマナーを知らないのは仕方がありません。下手なのもまずは仕方ありません。

どうかまずは温かい目で見守って、目に余ることや危険なことをしているようであれば声を掛けるなどしてあげてください。もし釣り方などで困って助けを求められるようであれば出来る範囲でアシストを。

一方、昨今のキャンプブームで女性への「教え魔」が迷惑だと話題になっており、これは釣りの界隈でも同じような人がいます。余計なお節介は控えて。

SNSなどで見かけることがありますが、そういった初心者に対してレジャーだのシーズンアングラーだのニワカだのシロートだの、明らかにさげすんだ見方をしている人も残念ながら居ます。いかにも邪魔だと言いたげな。

いやちょっと待て、あんたも最初は初心者だったろう?右も左も分からなかっただろう?それとも最初から竿を握って生まれてきたのかい?そいつはすげえな!釣りが上手いと偉いのか?大きな魚が釣れたら勝ちなの?

とにかく最初はだれでも初心者なんだからまずは受け入れるべき。我慢はしなくていいけど受け入れるべき。

子供をほったらかしにしない

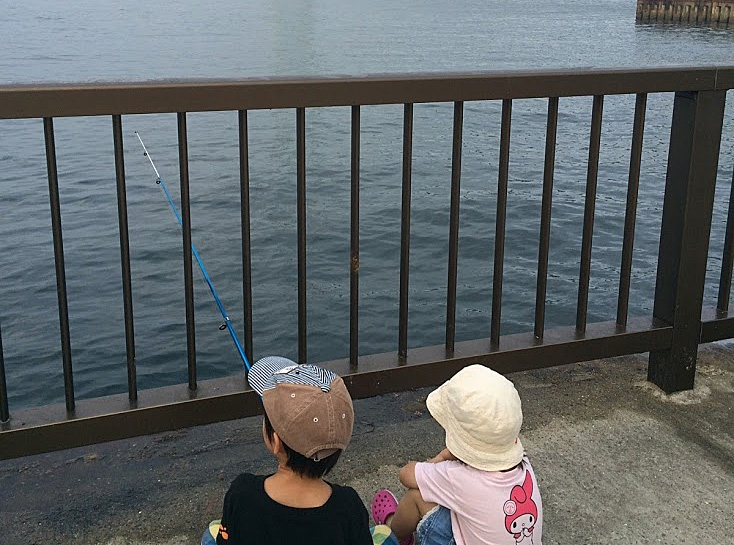

初心者の方は家族で釣りを始めるパターンも多いと思います。

家族一丸となって魚を釣り、そしてその日に釣れた魚を調理して食卓を囲む。楽しみや喜びが共有でき、家族でやる趣味としてはとてもいい選択だと思います。

でも釣り場は危険がいっぱいです。

そもそも水辺はめっちゃ危険。堤防の作りによっては、海に落ちたら容易に上がってこれないような構造になっている場合があります。落ちたら死ぬ、それぐらいの気持ちで子どもを見守りましょう。

また、釣り具はそもそも危険です。針は尖ってるし、オモリは固いし、ルアーは弾丸のように飛ぶし。みんな細心の注意を払ってそれらを扱いますが、ヒヤッとした瞬間は誰しも経験しているはず。

子どもにいろいろな経験をさせてあげたいという気持ちはとても尊く、そして深く理解できるのです。でも子どもの安全を第一に見据えて、釣り場でどうするべきかを考えましょう。その結果、子どもが小さいうちは子どもとの釣りを諦めるという選択があるかもしれません。

また、子供の行動にイラっとしても言葉を慎みましょう。特にその子の親御さん。聞くに堪えないような言葉を子供にぶつけている光景は見苦しいです。屋外でも意外と遠くまで聞こえるんだよ。ここは家の中じゃないんだヨー

親が釣りに真剣になるあまり、いうことを聞かない子供に「遊びに来てるんちゃうぞ!」と言い放った光景を見たことがあります。「いや遊びやろ」と心の中でツッコミを入れると同時に「分かる~」と共感したものです。まあでも遊びですよ、釣りは。心の余裕を持って!

釣りは一人で成立するものではないから

長くなりましたが、釣りを始めるにあたって知っておいてほしいことを書かせてもらいました。結局これも私基準の考えであることに違いなく、何言ってんだコイツムカツクって人もいるでしょう。それも仕方ない。

最後にちょっと想像してみてください。

釣りはあなた一人でだけで成立するものではありません。釣り人も含めそれ以外にも見えない多くの人が関わっていることに思いをめぐらせてみましょう。

どんな釣り場でも何らかの形で管理者がいることがほとんどだし、周囲には釣りに関係のない住民も住んでいます。堤防なら釣り以外の用途で使う人もいます。そこで自分がどうふるまうべきかということを客観的に考える必要があります。

ふとゴミを置いていきたいという気持ちが湧くこともあるでしょう。分かる、分かるよ。臭いもんな。汚いもんな。そりゃ持って帰りたいかどうかと聞かれたら持って帰りたくないのが本音。でもそのゴミがその後どういう経過を辿るか想像できれば放置なんてできないはず。不思議な力で勝手に消えたりしません、ゴミは。

釣りは本来自由であるべきものです。でもそれはマナーとルールを守ってこそ。自由の裏には責任がともなう。守るべきことはしっかり守って楽しみ、釣り場と釣り文化を未来に残しましょう。