自分で釣った魚を刺身で食べるときに気をつけなければいけないのが食中毒。

海水中にいる腸炎ビブリオによる食中毒や青魚のヒスタミンによる食中毒が知られていますが、最も広く知られているのがアニサキスによる食中毒です。

しかしアニサキスを知りポイントを押さえて対策をすれば、食中毒のリスクを大きく下げることが出来ます。

この記事は厚生労働省のホームページにある「アニサキスによる食中毒を予防しましょう」の内容を元にして、実体験、実際にアニサキスを撮影した写真を交えて構成しています

アニサキス食中毒の基礎知識

どんな魚に寄生しているか

サバ以外の魚にも寄生している可能性がある

そもそもアニサキスはどんな魚に寄生しているのでしょうか?

多くの人はサバを連想するはず。事実、サバへの寄生は多い。しかしサバを含む青魚全般に寄生している確率が高くなっています。

サバ以外にもサンマ、サワラ、カツオ、イワシ類、アジなどの青魚に多く寄生します。青魚以外でも、魚売り場に並んでいるサケやタラの切り身からも生きたアニサキスを発見できます。意外なほど高確率で。

オキアミを介して魚に寄生する

アニサキスは魚の釣りエサとして万能なオキアミなどの小さな甲殻類を介して魚に寄生します。

だからオキアミを食べる魚には例外なく寄生している可能性があります。決して珍しいものではなく、身近な魚にも潜んでいるごくありふれた寄生虫なのです。

アニサキスは魚のどこに寄生しているか

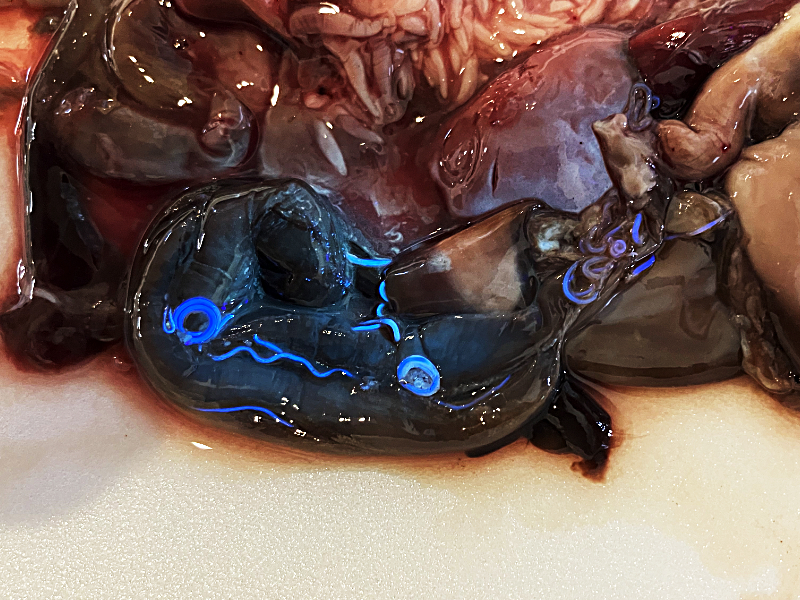

多くは内臓の表面に寄生する

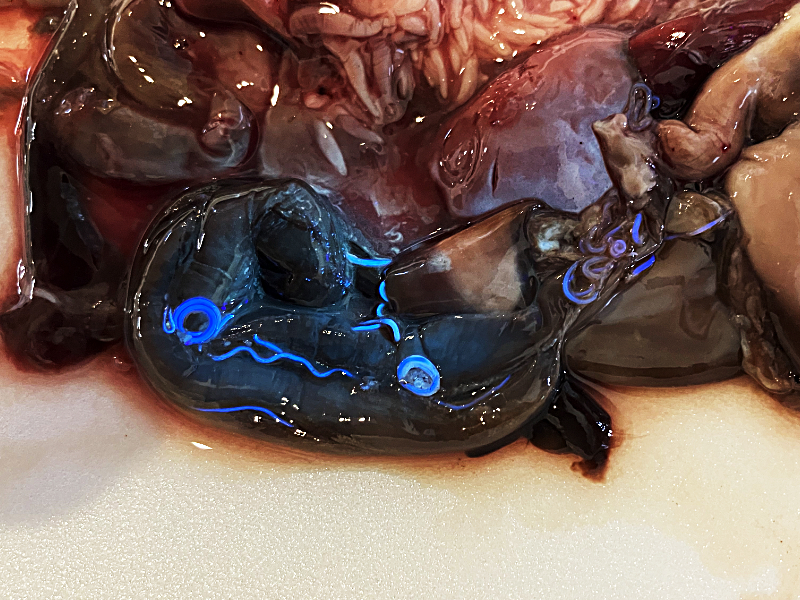

多くのアニサキスは消化器系の内臓に寄生しています。

内臓の内側ではなく外側、具体的には内臓と内臓のすき間、内臓と腹膜の間に多く見られます。

もともとはエサ経由での寄生だから内臓の内側についていそうなものですが、基本的に寄生しているのは内臓の外側です。

表皮や身に寄生している可能性も

魚が生きている間は内臓周辺に寄生していることが多いですが、最初から表皮や身の中に寄生している場合があります。さらに死んで鮮度が落ちるにしたがって身に入り込むリスクが上がります。

どんな食中毒症状が出るか

胃壁を食い破るから痛いわけではない

アニサキスが胃を食い破って穴を開けることによる激痛。

そんなイメージを持つかもしれませんが、アニサキスにそこまでの力はありません。頭を潜り込ませてじたばたする程度だと思われます。

直接攻撃ではなくアレルギー反応

違和感程度は感じる可能性はあっても、アニサキスの直接攻撃で激痛が出るわけではなさそうです。

ではなぜ激痛が走るかというと、どうやらアニサキスの分泌物によるアレルギー反応で激痛が発生するらしい、ということが分かっています。

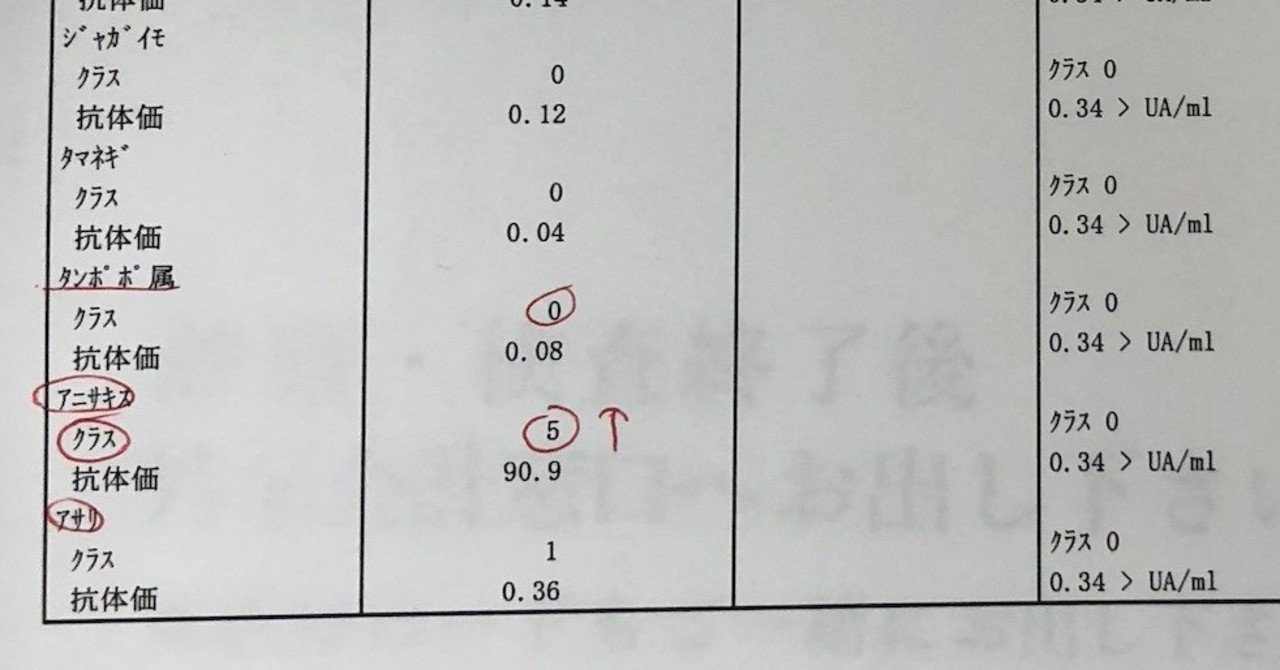

アニサキスアレルギー

アレルギーだから発症しない人もいる

アレルギー反応と聞いて真っ先に思い出すのは花粉症ですが、春先に目のかゆみや鼻水で苦しんでいる人もいればまるで平気な顔の人もいます。みんな平等に苦しめばいいのにな。

だから生きたアニサキスを胃に入れても特に痛みを感じない、アレルギー反応を起こさない人がいる可能性があります。

2回目は劇症化する可能性がある

1回目のアニサキス食中毒は多少の違和感で終わっても、2回目はアナフィラキシーショックで劇症化する可能性があります。1度ハチに刺された人が2回目に刺されると重い症状になることがあるように。

アニサキスにあたったことを自嘲している人。あなたは今後気を付けたほうがいいかもしれません。

熱を通しても回避できない可能性がある

アニサキスのアレルゲン(アレルギーの原因になる抗原)は14種類あるとされ、その中には耐熱性をもつものが数種類含まれます。

つまり火を通してもアレルギーの原因が残存するということ。そのため煮たり焼いたりした加熱調理でもアニサキスでアレルギー反応を起こすケースもあります。

これらすべてを回避しようとするのならそもそも魚なんて食べないほうがいいという結論になってしまいます。なにもアレルゲンは魚だけではなく身近な小麦だって卵にだって含まれているわけで、気にしだすときりがありません。

今まで何百匹もアニサキスを食べている…かもしれない

そもそもアニサキスはサバ、アジ、イワシ、サンマ、サケ、マグロ、ブリ、イカなど人気の食用魚に当然のごとく寄生してます。

よほどの理由がない限りこれらの魚介類を食べたことがない人はいないはず。サンマなんて内臓ごと食べる人も多いでしょう。近年はサバ缶も大人気。おそらく私達は加熱後のアニサキス本体あるいはそのかけらを何十何百と口に入れて生きてきたはずです。

加熱しても食中毒になることはあると頭に入れておけば、万が一の時に早い対処ができるかもしれません。

アニサキス対策を整理する

アニサキス対策について国の資料を参考に整理します。ここでは厚生労働省が紹介しているアニサキス対策についての資料から引用します。まずはこちらに目を通しましょう。

消費者と事業者の立場でアニサキス対策は異なる

資料には、魚屋などで魚を買う消費者サイドの予防方法と、魚を売る事業者サイドの予防方法に分かれて明記されています。

消費者サイドのアニサキス対策

まずはお店で魚を買う一般消費者がとるべきアニサキス対策。

- 魚を購入する際は、新鮮な魚を選びましょう。また、丸ごと1匹で購入した際は、速やかに内臓を取り除いてください。

- 内臓を生で食べないでください。

- 目視で確認して、アニサキス幼虫を除去してください。

出典:厚生労働省「アニサキスによる食中毒を予防しましょう」

事業者サイドのアニサキス対策

そして魚屋や飲食店など消費者に魚を提供する事業者がとるべきアニサキス対策。

- 新鮮な魚を選び、速やかに内臓を取り除いてください。

- 魚の内臓を生で提供しないでください。

- 目視で確認して、アニサキス幼虫を除去してください。

- 冷凍してください。(マイナス20℃で24時間以上冷凍)

- 加熱してください。(70℃以上、または60℃なら1分)

出典:厚生労働省「アニサキスによる食中毒を予防しましょう」

魚を買う消費者とその処理をする事業者とで対策のポイントが異なるため、それぞれ立場に分けて書かれているというわけです。

釣り人は両方の視点を持った対策が必要

釣った魚を食べるということは生きた魚を直接手に入れて自らの手で処理をし、そして調理をして食べるということ。

このため、釣り人は消費者と事業者両方の視点を持ち全てのポイントを把握して対処しなければなりません。自分だけで消費するならまだしも人に食べさせるなら責任重大。

でも怯える必要はありません。おさえるべきポイントはそう多くないし、全てのポイントをコントロールできる釣り人だからこそできる対策もあります。

釣った魚を刺身で食べるために行うべき2つの対策

内臓の処理と目視チェックがポイント

冷凍も安全に刺身を食べるために有効かつ確度の高い対策ですが、できるだけ美味しく刺身を食べたいという考えのもと、この記事では詳しく解説しません。冷凍および解凍することで多少なりとも食味が落ちてしまうからです。

そこでこの記事では以下2つの対策に絞ります。

- 内臓を速やかに取り除く

- 目視での確認を徹底する

内臓の処理と目視。釣った魚を刺身で食べるためにやるべきこととして、この2つのアニサキス対策に絞って解説します。

一定条件下の冷凍でアニサキスは死滅するため、安全に刺身で食べるために冷凍は有効かつ確度の高い食中毒対策です。

しかし、冷凍と解凍を行うことで魚の旨味たるドリップが流れ出てしまい、これは多少なりとも味が落ちる原因となります。急速冷凍ができれば回避できますが、家庭用冷凍庫で実現するのは難しい。

もちろんアニサキスを死滅させる確実な方法であることに間違いはないので、味より安全を重視して刺身を食べたいのであれば冷凍も選択肢のひとつとして導入しましょう。

内臓を速やかに取り除くアニサキス対策

内臓をできるだけ速やかに取り除く方法

アニサキスが身に移動する前に内臓を取り除く

アニサキスの主な寄生部位は内臓。そして生きた魚を扱う釣り人だからこそ迅速な内臓の処理ができます。そうすることで内臓から身へ移行するアニサキスを事前に排除できます。

釣り場で内臓を処理する

もっとも迅速な内臓の処理は、釣れたその場で内臓を抜いてしまうこと。

堤防から釣れるサイズの魚であれば、キッチンバサミ1本で処理可能。エラと魚の身の接続部分をカットしてからお腹を開き、エラを引っ張ることで内臓ごと取り除くことができます。

とはいえたくさん釣れる小さな魚に対してこれを行うのは非効率的。ここぞという大物、それも青魚、青物が釣れた時に検討すべき処理です。

小さな魚の場合は氷で冷やした海水に入れて締める氷締めが最適です。

取り除いた内蔵を釣り場で捨てた場合は不法投棄とみなされるおそれがあり、実際に逮捕事例もあります。じゃあ血抜きした血はいいのかなど線引きが難しいところではありますが、原則として魚の内臓は家に持ち帰るなどしてから捨てましょう。

その日のうちに内臓を処理する

釣り場で内臓を取り除くことが出来なかった場合は、クーラーボックスで直ちに魚を冷却するようにしましょう。そうすることで鮮度を保ち内臓から身にアニサキスが移行するリスクを減らせます。アニサキス対策のためにもクーラーボックスはマストアイテムです。

そうして鮮度を保った魚は、なるべくその日のうちに内臓を取り除くようにしましょう。

翌日に持ち越したところでリスクが倍増するわけではありませんが、早く処理するに越したことはありません。

目視で確認するアニサキス対策

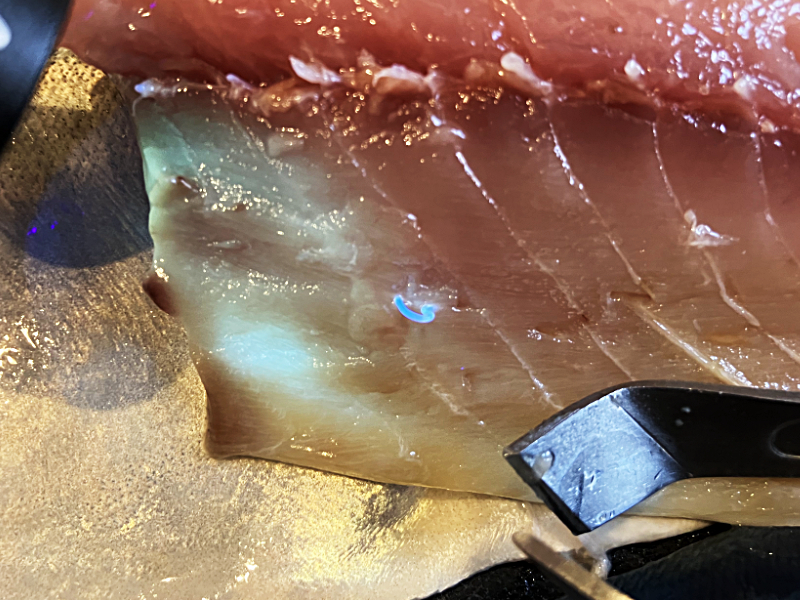

ブラックライトでアニサキスを可視化しよう

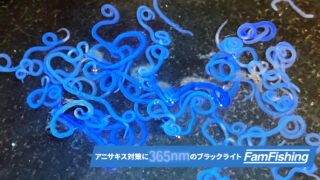

365nmのブラックライトが有効

アニサキスは小さな寄生虫ですが目視できる大きさです。

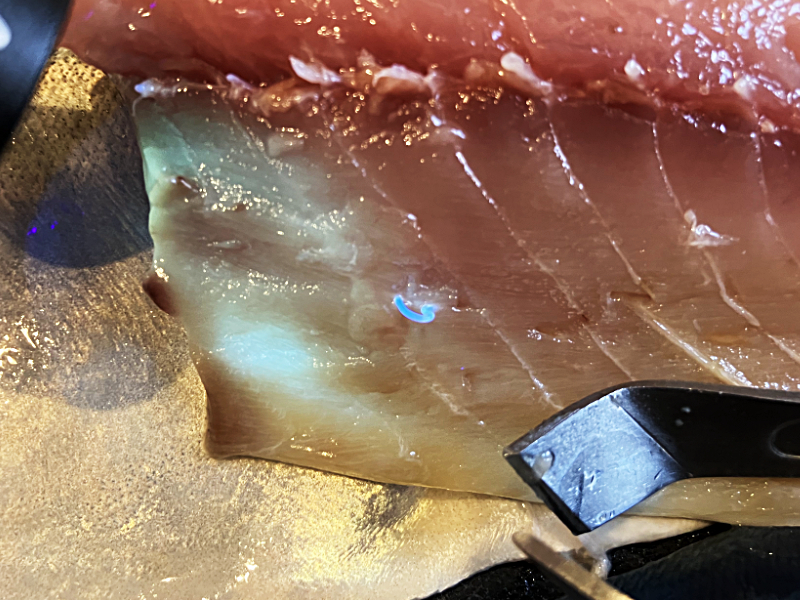

迅速に内臓を取り除いたとしても、腹膜の上に張り付いていたり、身に潜り込んでいる場合があります。念には念をいれて目視でチェックをしましょう。

しかしアニサキスはとても小さく細くそして体が半透明。よっぽど見慣れていないと見つけることすら困難です。そこで役立つのが365nmの波長をもつブラックライトです。

このライトで照らすことでアニサキスが発光し、容易に目視することが可能になります。あとは骨抜きやピンセットなどで除去するだけ。

寄生が多いようなら刺身は避けよう

サバなど最初からアニサキスの寄生が多い可能性がある場合は、内臓自体も目視チェックをした方が安心です。

そこであまりに寄生数が多い場合は、身に移行している確率も高くなります。内臓の除去に関係なく刺身をあきらめる判断も正解です。

対策をしても100%安全にはならない

釣った魚で釣り人ができるアニサキス対策についてまとめました。

しかしこの通りに対策をしたからといって100%安全とは到底いえません。ごく小さい生物なので見落としの可能性はどうしても残ります。加熱してもアニサキスアレルギーのリスクは少なからずあります。

それでも美味しさとリスクを天秤にかけて、美味しさを取るのであれば刺身にすればいいし、どうしても不安なら刺身をあきらめるのも正解です。

魚に限らず100%安全な食べ物はありません。ご自分で判断して食を楽しみましょう。